应用现状与商业进展

市场渗透情况

截至2025年季度,配备L2级自动泊车功能的车辆已突破4500万辆。中市场表现尤为突出,新势力品如蔚来ET7、小鹏G9的全自动泊车使用率达62%,远高于传统品的28%。代客泊车机器人领域,Stanley Robotics的解决方已在巴黎戴高乐机场部署,累计完成超过120万次自动化泊车。

技术原理与心组件

多模态感知系统

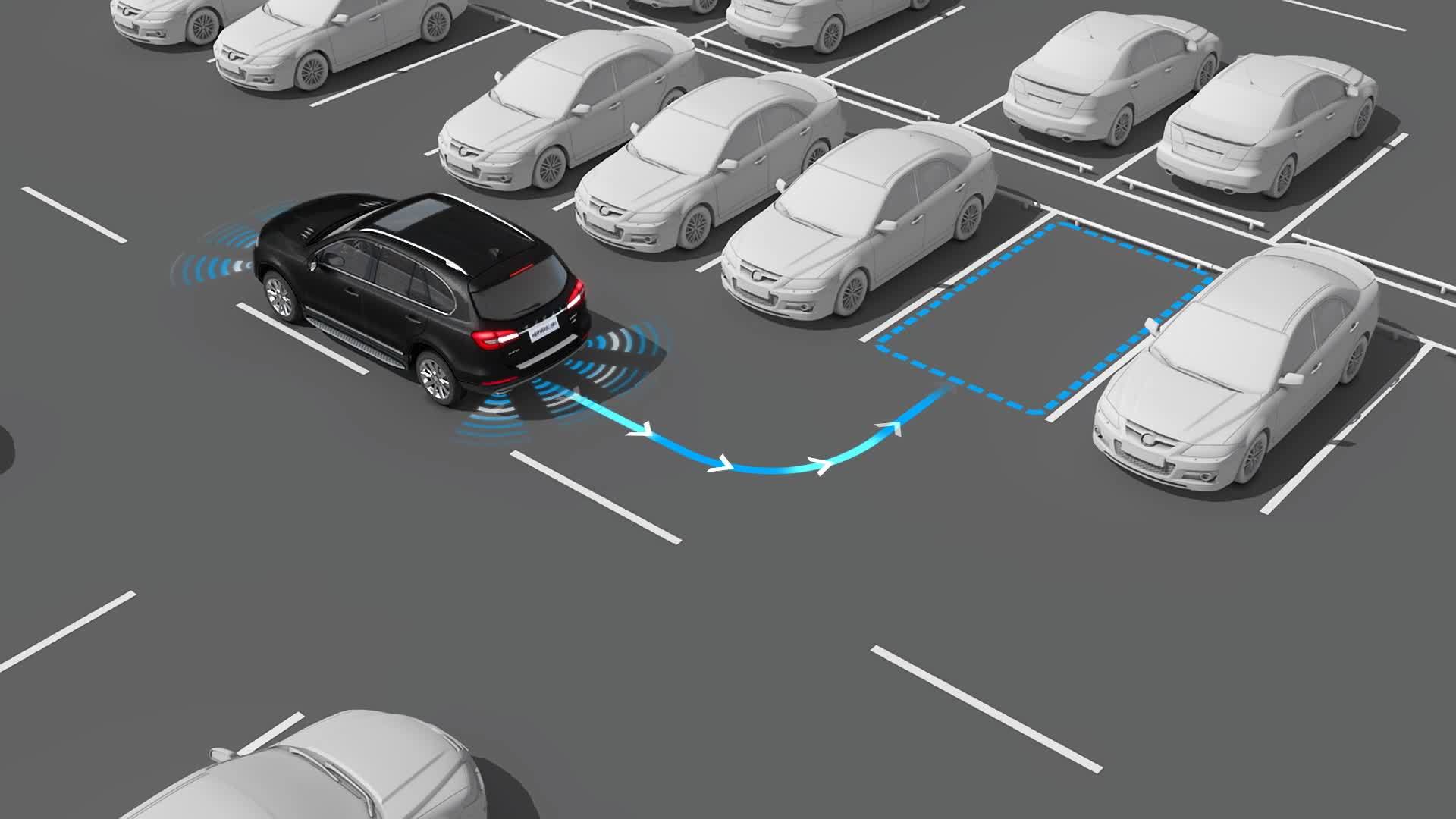

AI自动泊车系统依赖于环境感知、决策和执行控制三大模块的协同工作。环境感知方面,系统通常采用多传感器融合方:12个超声波达(探测距离4.5米)、4个鱼眼摄像头(190度广角)和1个前向毫米波达(探测距离160米)构成基础感知阵列。2023年特斯拉推出的"Vision Only"方则完全依赖8个摄像头(总像素达1.2亿)和神经处理,取消了传统达组件。

未来发展方向

技术融合创新

5G+V2X技术将实现停车场设施与车辆的毫秒级通信,预计可使泊车效率提升50%。量子惯性导航的应用有望将定位精度提高到厘米级。材料科学方面,MIT研发的透明压电传感器未来可能替代传统超声波组件。

:驶向智慧城市的关键一步

AI自动泊车技术不仅是汽车工业的革新,更是构建未来智慧城市的重要基石。随着技术的持续突破和成本的逐步降低,这项曾经只存在于概念中的"黑科技"正悄然改变着人们的出行方式。当自动驾驶的终极愿景尚未完全实现之时,自动泊车或许是我们最能切身感受到的AI交通应用,它预示着人车关系即将迎来的深刻。

人机交互瓶颈

调查显示,43%的用户对系统提示音不满意,29%的老年用户无理解AR泊车指引界面。语音交互方面,多轮对话准确率目前仅维持在82%左右。

典型应用场景

- 住宅区:解决夜间狭窄车位难题

- 购物中心:减少30%的寻位时间

- 急诊区:优先实现无人化快速泊车

- 共享汽车:提升车辆调度效率达40%

技术指标对比

| 品 | 车位识别率 | 泊入时间 | 最小车位要求 |

|---|---|---|---|

| 特斯拉 | 99.1% | 38s | 车长+0.8m |

| 宝马 | 97.3% | 45s | 车长+1.0m |

| 蔚来 | 98.6% | 42s | 车长+0.7m |

现存技术挑战

极端场景适应性

雨雪天气下超声波传感器性能下降达40%,浓雾环境中视觉系统失效概率增至15%。2024年东京大学的实验表明,当车位标线模糊度超过60%时,现有算的识别错误率会陡增至34%。

商业模式进化

- 订阅制服务:宝马已推出按月付费的高级泊车功能包

- 数据变现:停车场动态地图数据交易市场规模2026年预计达27亿美元

- 创新:Progressive等开始提供自动泊车专项折扣

影响预测

到2030年,自动泊车技术可能减少城市15%的交通拥堵,节省约2300万小时的年度停车时间。建筑领域将重新设计停车场,标准车位宽度有望从2.5米缩减至2.2米,同等面积下可增加12%的停车容量。

安全与规

德TÜV认证要求自动泊车系统必须具备三重冗余设计。ISO标准规定:任何自动泊车操作都需保持0.5m的安全距离,这对紧凑型车位提出了挑战。数据隐私方面,欧盟GDPR要求车内摄像头采集的面部数据必须实时匿名化处理。

深度学习算架构

决策层采用分层化学习框架,上层责全局路径(A*算版),下层处理实时避障(基于DQN算)。研究显示,MIT团队开发的"ParkNet"系统通过3D卷积神经,在复杂场景下的车位识别准确率已达98.7%,较传统方提升23%。

车辆控制技术

执行层面采用线控转向和电子驻车系统,控制精度可达0.5度。博世开发的自动泊车控制器APM4.0支持5km/h的泊车速度,横向误差控制在±5cm内。值得的是,2024年推出的"预判式泊车"功能,能在驾驶员下车前就通过车载AI预测泊车方。

AI自动泊车技术:现状、挑战与未来展望

:智能交通的新里程碑

随着城市化的加速发展,停车难已成为困扰都市的普遍问题。AI自动泊车技术作为智能交通系统的重要组成部分,正逐步从概念走向现实应用。这项技术融合了计算机视觉、深度学习、传感器融合和自动控制等多项前沿科技,旨在实现车辆自主寻找车位、路径并完成精准泊车的全过程自动化。本文将系统梳理AI自动泊车技术的发展现状、心技术、应用场景以及面临的挑战,并对未来趋势进行展望。

相关问答